の 蛍光トモグラフィー は主にin vivo診断で使用されるイメージング手法です。これは、バイオマーカーとして機能する蛍光色素の使用に基づいています。今日、手順は主に研究や出生前の研究で使用されています。

蛍光トモグラフィーとは何ですか?

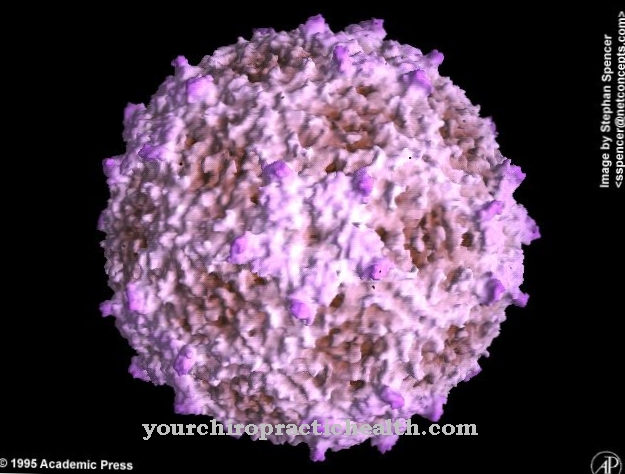

蛍光トモグラフィーは、生体組織における蛍光バイオマーカーの3次元分布を記録および定量化します。いわゆるフルオロフォア、すなわち蛍光物質は、最初に近赤外線領域の電磁放射を吸収します。次に、わずかに低いエネルギー状態で再び放射線を放出します。この生体分子の挙動を蛍光と呼びます。

吸収と放出は、電磁スペクトルの700〜900 nmの波長範囲で発生します。ポリメチンは主にフルオロフォアとして使用されます。これらは分子内に共役電子対を持ち、したがって光子を吸収して電子を励起できる色素です。このエネルギーは、発光と発熱により再び放出されます。

蛍光色素が光っている間、体内での分布を視覚化できます。造影剤と同様に、フルオロフォアは他のイメージング手順で使用されます。それらは、適用領域に応じて、静脈内または経口投与することができます。蛍光トモグラフィーは、分子イメージングでの使用にも適しています。

機能、効果、目標

短波長の赤外光は体組織を簡単に通過できるため、通常、蛍光トモグラフィーは近赤外域で使用されます。水とヘモグロビンだけがこの波長範囲の放射線を吸収できます。典型的な組織では、ヘモグロビンが約34〜64%の吸収に関与しています。したがって、これがこの手順の決定要因です。

700〜900ナノメートルの範囲のスペクトルウィンドウがあります。蛍光染料からの放射もこの波長範囲にあります。したがって、短波赤外光は生体組織をよく透過することができます。放射線の残留吸収と散乱は手技の制限要因であるため、その適用は小さな組織体積に限定されたままです。ポリメチンのグループからの蛍光染料は、主にフルオロフォアとして今日使用されています。しかしながら、これらの染料は露出するとゆっくりと破壊されるため、それらの使用はかなり制限されます。半導体材料から作られた量子ドットは代替です。

これらはナノボディですが、セレン、ヒ素、カドミウムを含む可能性があるため、原則として人間での使用は除外する必要があります。タンパク質、オリゴヌクレオチド、またはペプチドは、蛍光色素との結合のためのリガンドとして機能します。例外的なケースでは、非共役蛍光色素も使用されます。蛍光色素「インドシアニングリーン」は、1959年以来、人間の血管造影における造影剤として使用されてきました。共役蛍光バイオマーカーは現在、ヒトでは承認されていません。蛍光トモグラフィーのアプリケーション研究では、今日動物実験のみが行われています。

蛍光バイオマーカーは静脈内に適用され、色素分布と検査される組織におけるその蓄積が時間分解された方法で検査されます。動物の体表面をNIRレーザーでスキャンします。カメラが蛍光バイオマーカーから放出された放射線を記録し、画像を3Dフィルムに結合します。このようにして、バイオマーカーの経路をたどることができます。同時に、マークされた組織の体積も記録できるため、腫瘍組織であるかどうかを推定できます。今日、蛍光トモグラフィーは前臨床研究で多くの方法で使用されています。人間の診断における可能な用途についても、集中的な研究が行われています。

研究は、癌診断、特に乳癌への応用において、ここで重要な役割を果たします。蛍光マンモグラフィは、乳癌の安価で迅速なスクリーニング方法の可能性があると考えられています。早くも2000年に、シェリングAGはこのプロセスの造影剤として変性インドシアニングリーンを発表しました。ただし、まだ承認されていません。リンパ流を制御するアプリケーションについても説明します。アプリケーションの別の潜在的な領域は、がん患者のリスク評価のための方法の使用です。蛍光トモグラフィーは、関節リウマチの早期発見にも大きな可能性を秘めています。

リスク、副作用、危険

蛍光トモグラフィーは、他のいくつかのイメージング技術に比べていくつかの利点があります。これは非常に感度の高い手順であり、少量のフルオロフォアでもイメージングに十分です。それらの感度は、核医学手順PET(陽電子放出断層撮影)およびSPECT(単一光子放出コンピュータ断層撮影)と比較できます。

この点で、MRI(磁気共鳴画像法)よりも優れています。さらに、蛍光トモグラフィーは非常に安価な方法です。これは、設備投資と運用、および調査の実施に適用されます。さらに、放射線被ばくはありません。ただし、不利な点は、散乱損失が高いため、体の深さが増すにつれて空間分解能が大幅に低下することです。したがって、検査できるのは小さな組織表面だけです。人間では、現時点では内臓をうまく表現できません。しかしながら、時間選択的な方法を開発することにより、散乱効果を制限する試みがある。

強く散乱した光子は、わずかに散乱した光子だけから分離されます。このプロセスはまだ完全には開発されていません。また、適切な蛍光バイオマーカーの開発には、さらなる研究が必要です。以前の蛍光バイオマーカーは人間には承認されていません。現在使用されている染料は、光の作用によって分解されるため、その使用にはかなりの欠点があります。可能性のある代替品は、半導体材料で作られたいわゆる量子ドットですが、カドミウムやヒ素などの有毒物質が含まれているため、人間のin vivo診断での使用には適していません。